최정민 취재본부장

최정민 취재본부장

최정민 예술평론가

최정민 예술평론가

조선시대에는 21세와 같이 미디어 발달이 이루어지지 않아 현재의 야한 동영상(이하 야동)이 없던 시대였다. 그러나 조선시대에는 남녀가 성행위를 하는 모습을 그린 그림, 춘화(春畵)가 이 자리를 대신하였다. 조선시대 판 야동이자 성인물 잡지인 격이다. 춘화는 비단 조선뿐만 아니라 이웃 나라인 중국과 일본에서도 그려졌다. 중국과 일본의 춘화는 조선 중기부터 사료에 언급되기 시작한다. 선조들은 춘화와 춘의(春意; 남녀가 성행위를 하는 모습을 새긴 상아나 조각)를 보고 부정적인 시각이 강하였던 것으로 보인다.

인조연간(仁祖, 재위 1623-1649) 명나라 장수 모문룡(毛文龍, 1576-1629)이 인조에게 춘의를 예물로 보내자, 인조는 이를 가루를 내서 부셔 버리라는 전교를 내릴 정도였다. 김정중(金正中)은 1791년에 개인적으로 청나라에 다녀온 사람이었다. 그의 연행 기록 중 ‘유리창(琉璃廠, 現 베이징 화평문 바깥 골동품 거리)에는 사면(四面)의 벽에 춘화도(春花圖)를 붙여 놓고 돈을 받고 판매한다’는 기록이 전해진다. 이는 춘화가 중국 시장에서 수요가 있었음을 의미한다. 반면 조선의 춘화는 중국과 일본과 달리 다소 늦은 19세기 전반경에 김홍도와 신윤복에 의해 그려지기 시작하였다.

조선 후기는 상업이 발달하였고, 공・사무역을 통한 외래문화가 유입된 시기이다. 특히 조선의 수도 한양에서는 유흥과 여가문화가 성행하였다. 조선 후기 사회적 변화와 함께 유교 분위기에 짓눌린 선조들의 성적(性的) 열망과 본능이 춘화의 부흥기로 이끌어 냈다. 선조들은 유교적 규범에 얽매여 있었고 욕구를 해소하기 위해 춘화 감상을 선택한 것이다. 춘화는 당시 유교의 도덕 개념으로 바라보았을 때 파격적이다. 그래서일까, 전해지는 춘화의 수는 그리 많지 않다.

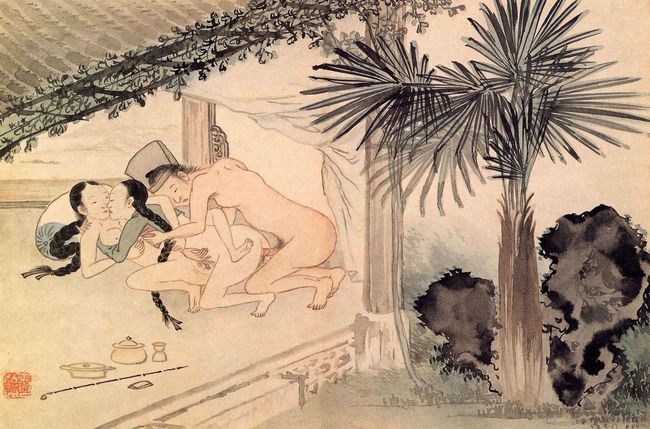

단원 김홍도의 낙관이 있기에 그의 작품으로 추정되는 『운우도첩(雲雨圖帖)』과 혜원 신윤복의 『건곤일회도첩(乾坤一會圖帖)』화첩에는 다양한 성행위의 장면이 담겨 있다. 남녀의 성희(性戱; 성적 쾌락을 목적으로 하는 놀이)를 소재로 한 춘화에는 풍류와 낭만이 담겨 있기도 하다.

(그림 1) 김홍도, 『운우도첩』, 19세기 전반경, 개인 소장

(그림 1) 김홍도, 『운우도첩』, 19세기 전반경, 개인 소장

김홍도의 『운우도첩』은 남녀의 성관계를 묘사하면서도, 꽃이 만발한 조선의 자연 풍경을 배경으로 그려 넣어 품격을 높였다. (그림 1). 단순히 ‘야한 그림’에서 벗어나 안정적인 회화적 조형미가 더해져 조선시대의 품위와 예술성이 엿보인다. 이 작품은 남녀 성기가 노골적으로 표현되어 있지 않지만, 전해지고 있는 대다수의 춘화는 노골적으로 그려졌다. 등장인물은 양반을 비롯하여 양반가 여인, 기생 그리고 스님 등 다양한 신분이 등장한다.

(그림 2) 김홍도, 『운우도첩』, 19세기 전반경, 개인 소장

(그림 2) 김홍도, 『운우도첩』, 19세기 전반경, 개인 소장

(그림 3) 김홍도, 『운우도첩』, 19세기 전반경, 개인 소장

이 외에도 성교 장면을 훔쳐보는 인물도 함께 등장시키거나, 이른바 스리섬(Threesome; 3인의 성관계)과 같은 장면 등을 묘사한 작품도 존재한다. (그림 2, 3). 장소는 실내와 실외 가리지 않고 그려졌다. 등장인물은 신분을 강조하기 위해 스님의 경우 승복을 옆에 널브러뜨렸고, 양반은 사방관 등으로 그 신분을 가늠케 표현하였다.

춘화는 그림을 보는 이로 하여금 상상의 나래를 펼치도록 철저하게 계산되어 그려졌다. 조선시대의 춘화는 현대의 야동과 같이 말초신경만을 자극하지 않는다. 선조들의 낭만과 욕망을 예술로 승화 시켰던 춘화는 대한민국 역사상 가장 폐쇄적이었던 조선시대의 인간 군상을 다루었다는 것에 대해 그 의미가 크다.